Desa Tlogo terletak pada ketinggian 1,227 m diatas pemukaan laut, berlokasi di Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusun Tlogo dan Dusun Tempuran, terbagi dalam 16 RT dan 7 RW dengan jarak dari desa ke ibukota kabupaten sejauh 13 km. Lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Wonosobo menjadi peluang bagi Desa Tlogo untuk mengembangkan diri sebagai desa wisata. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Wonosobo, secara administratif Desa Tlogo memiliki setengah dari luas Telaga Menjer, salah satu sumber pembangkit listrik dan obyek wisata andalan di Kabupaten Wonosobo. Telaga Menjer menempati luasan 8,6% dari luas wilayah desa yang sebesar 404,821 Ha. Sementara, dominan lahan di desa sebesar 47% dimanfaaatkan untuk kawasan pertanian kering (tegalan).

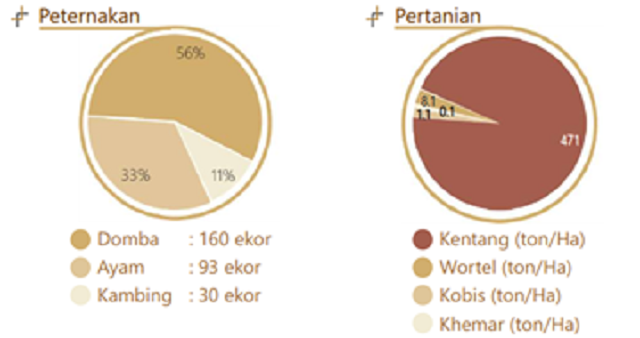

Mayoritas penduduk Desa Tlogo bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Keempat sektor tersebut memiliki produk unggulan masing-masing. Pada sektor pertanian, komoditas yang diunggulkan adalah labu siam. Sementara, pada sektor peternakan Desa Tlogo juga memiliki dombos (domba asli wonosobo), yang menjadi komoditas unggulan bagi Kabupaten Wonosobo. Pada sektor perikanan komoditas unggulannya adalah ikan nyoho, kemudian diikuti komoditas kopi dan teh di sektor perkebunan.

Selain memanfaatkan sumber daya alam produktif, pemuda-pemudi Desa Tlogo juga kreatif dalam mengelola limbah rumah tangga yang ada di Desa Tlogo. Limbah rumah tangga berupa kulit telur dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan lukisan kulit telur. Sementara sumberdaya alam lokal seperti bambu, biji jenitri dan pohon produk hutan rakyat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan taplak meja, aksesoris, maupun topeng dan kuda lumping.

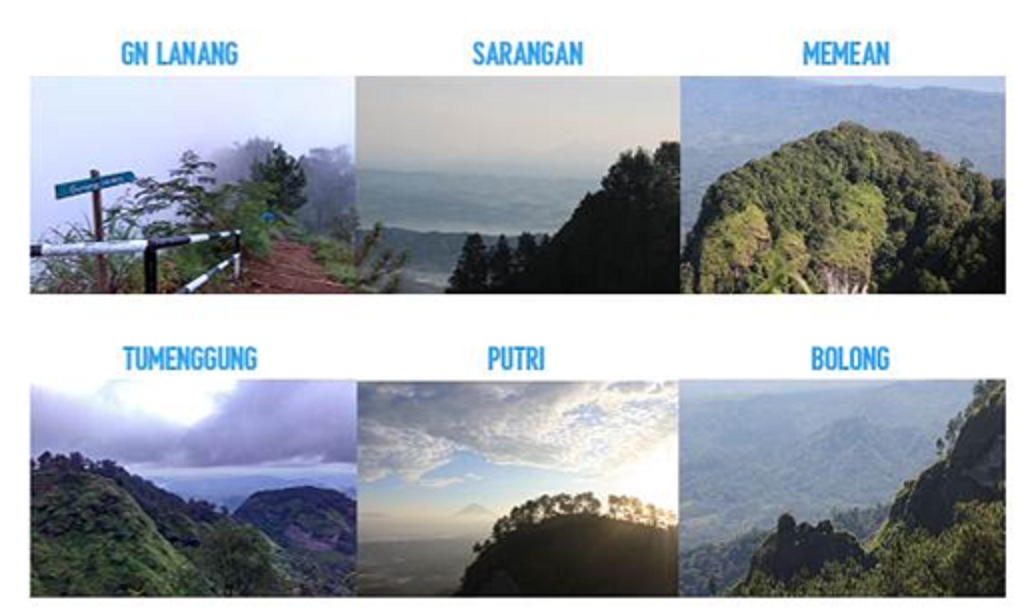

Desa Tlogo memiliki objek wisata alam yang berpotensial untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata alternatif. Saat ini terdapat dua objek wisata utama yang telah dikelola oleh Pokdarwis Desa Tlogo, yakni Puncak Seroja dan Alam Seroja. Meskipun baru dibuka pada bulan September 2016, rata-rata jumlah wisatawan dikedua lokasi tersebut mencapai 2.300 kunjungan per bulannya. Namun saat ini akses untuk mencapai kedua lokasi wisata tersebut masih buruk, sehingga cukup menyulitkan wisatawan.